L'aéroport, un lieu de controverses

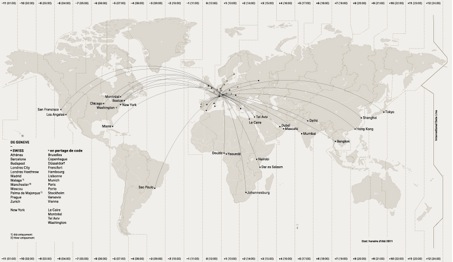

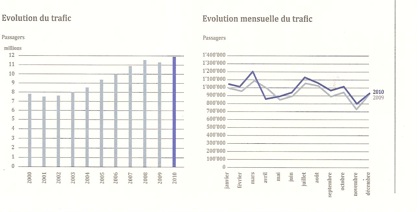

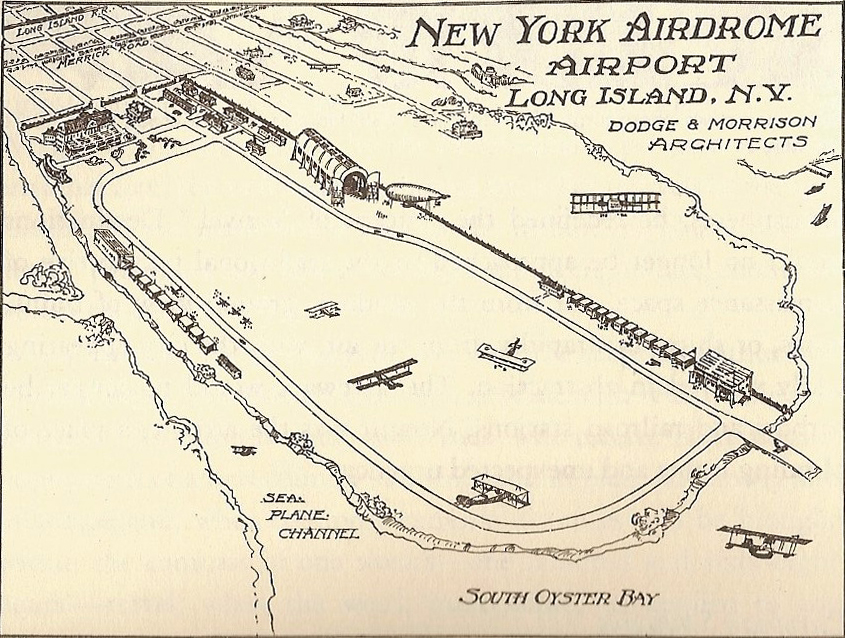

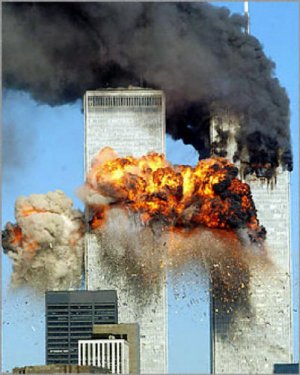

Depuis sa création au début du 20ème siècle l'aéroport n'a cessé de prendre de l'ampleur et est devenu un organisme de plus en plus complexe.Avec l'augmentation du nombre de voyageurs, avec l'énorme développement spatial de l'aéroport et avec le renforcement des mesures de sureté envers l'avion mais aussi envers l'espace même de l'aéroport, ce dernier se trouve au coeur des problématiques du 21ème siècle.

Tout d'abord symbole de la mondialisation, l'aéroport est devenu un enjeu économique énorme, devenant de plus en plus comme une mini ville, plutôt qu'une plateforme de circulation.Tout y est pensé selon le principe de l'offre et de la demande, tout y est enjeu économique et on perd de vue la fonction originelle de l'aéroport qui était d'assurer une transition aux voyageurs entre terre et ciel. Finalement la mobilité et la sureté des passagers deviennent secondaires face à une logique de profit de la part des grandes compagnies.

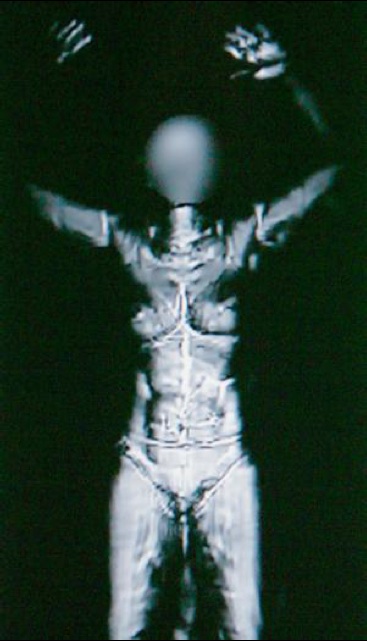

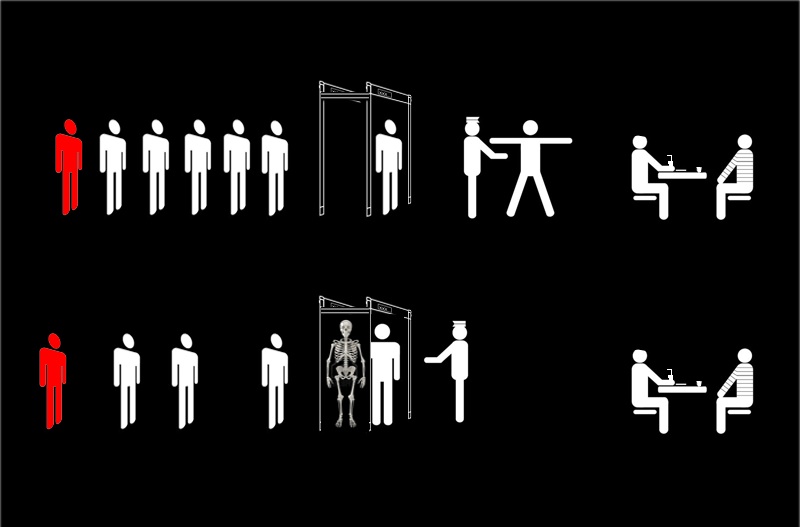

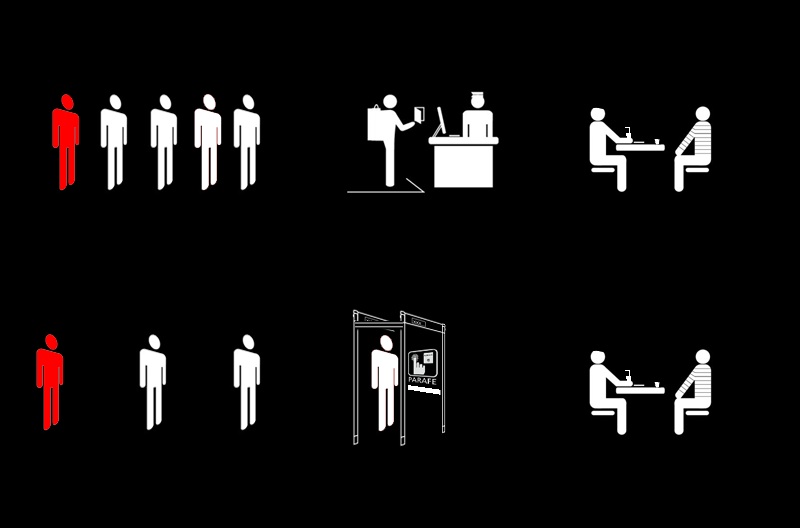

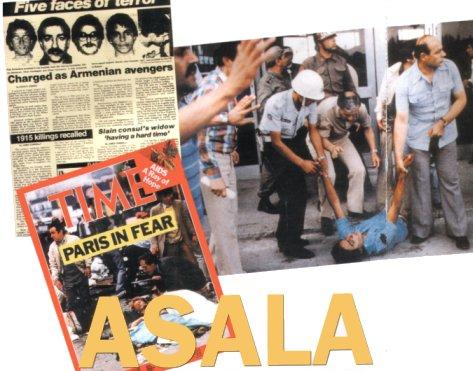

Ensuite l'aéroport se présente aujourd'hui comme un centre des controverses éthiques: de plus en plus le schéma de l'aéroport, de part son caractère de ville autonome et sûre, s'apparente à une prison ouverte: c'est un lieu extrêmement sécurisé dans lequel on entre sans jamais réellement en ressortir (de l'aéroport on prend directement l'avion). Cette configuration extrêmement renfermée d'une ville close ne devientrait-elle pas le nouveau paradigme de nos sociétés? De plus les scanners corporels et fouilles corporelles mises en place fin 2009 lèvent des plaintes selon lesquelles ces mesures constitueraient une atteinte à la vie privée. L'aéroport est aussi au centre des controverses concernant le racisme, les mesures de sureté étant souvent dirigées contre les personnes de nationalité généralement orientale dont le pays est considéré comme soutenant le terrorisme.

Enfin l'aéroport soulève des problématiques spatiales. En effet, il doit gérer plusieurs facteurs à l'intérieur de son espace: il doit apporter une circulation fluide des passagers tout en fournissant une sureté de ces derniers suffisante. Autour de 2001-2009 l'aéroport en arrive à son paroxysme: ce lieu de mobilité est en stagnation. Congestionné,, l'espace de l'aéroport n'arrive plus à gérer le flux de plus en plus dense de voyageurs, les mesures de sureté de plus en plus contraignantes et le développement très rapide des magasins et autres espaces de divertissement. Depuis une recherche de nouvelles solutions se fait, soit du côté dees mesures de sureté en créant de nouvelles machines assurant une meilleure sureté tout en étant plus efficace et donc plus rapide, soit du côté de l'espace même de l'aéroport en lançant des agrandissements et restructurations.